當罷免投票結果出爐的那一刻,社群媒體上立刻出現二元對立:

支持罷免的人沮喪地寫下「台灣人選擇了中共」,

反對罷免的人則興奮地慶祝「理性戰勝了操弄」。

表面上看來,這是一場典型的零和遊戲:有人得意,有人失意;

有人覺得正義得到伸張,有人感嘆民主遭到背叛。

不過,再繼續討論之前,為了誠實面對各位,先坦白我的立場:

當我看到高虹安守住席次的時候,我確實感到興奮,也慶幸選民跟我同邊站。

但是,當我想到:

如果我有真實的喜悅,那麼,支持大罷免的挫折和失望,也必定真實。否則,他們不會如此痛苦。

這麼說來,那些跟你我立場不同甚至相同的人,為什麼會這樣做?到底在想什麼?

他們到底在想什麼?

我們看得見自己的心,卻看不見自己的行為;

我們看得見別人的行為,卻看不見別人的心。

引用愛因斯坦在《物理學的演進》講述「運動之謎」所使用的手錶比喻:

想像你面前有兩個手錶,一個是你自己的,另一個屬於別人。

你可以隨時打開自己的手錶,看見裡面所有的齒輪、發條和電力系統。

但是別人的手錶永遠鎖著,就算你把對方肢解,你也觀察不到對方的「內在」。

人心正如宇宙,不論理論再怎麼樣描述,他心仍不可知。

日常生活中的他心問題

我們每個人都生活在自己的主觀世界,直接接觸自己的內在系統,但是只能推測別人為什麼會這樣做。

想像一下,你在會議中提出了一個建議,結果同事小王皺起眉頭,沒有立即回應。

你的第一反應可能是:「他覺得我的想法很愚蠢」或「他在質疑我的能力」。

但實際上,小王可能只是在認真思考你的提議,或者他剛才在想別的事情,甚至可能是頭痛了。

你看到的是他的表情和行為,但你無法直接知道他心中真正的想法。

同樣地,當你因為工作壓力而對家人說話比較急躁時,你知道自己並不是真的生氣,只是累了。但家人看到的只是你不耐煩的語氣和表情,他們可能會解讀為「他不關心我們」或「他變得陌生了」。

認知差距在政治討論中變得更加明顯。

當有人投票支持某個候選人時,我們看到的只是這個行為,但這個行為背後可能有無數種動機:對某項政策的支持、對另一個候選人的不滿、家庭傳統的影響、朋友的建議,甚至可能只是覺得這個候選人看起來比較親切。

不管怎麼樣,同樣的行動,很有可能出自截然不同的動機。

為什麼他心問題讓我們無法準確判斷

他心問題的存在,讓我們在理解他人時不得不啟動三種心理機制。

我在理解這個現象時,精神分析學者齋藤環的研究中得到了一個絕妙的啟發。

在《戰鬥美少女的精神分析》一書中,齋藤環探討了一個有趣的現象:

為什麼御宅族會深深迷戀那些日本動漫中的戰鬥美少女?

他的答案令人深思。

我原本以為是她們的個性鮮明、信念堅定。沒想到,齋藤環卻認為角色的背景故事、豐富的內在動機反而會毀了作品。相反,正是因為這些角色的內心是一片空白,觀眾才能盡情地向其中灌注自己的幻想和期待。

雖然有些人對動漫沒興趣,不過,同樣的機制也適用於我們對他者的理解。

當我們無法直接窺探別人的內心時,我們的大腦就會自動啟動三種機制「腦補」。

第一個機制是「歸因偏誤」

我們傾向於將自己的行為歸因於外在環境,但將他人的行為歸因於他們的性格或動機。

比如說,當你遲到時,你知道是塞車害你遲到;但當別人遲到時,你可能會想「這個人不守時」。

第二個機制是「投射機制」

由於我們無法直接觀察他人的內心,我們經常會用自己的想法和感受來填補這個空白。

我們假設別人會像我們一樣思考和感受,但這種假設往往錯誤。

每個人都有不同的成長背景、價值觀念和認知模式,他們的內在世界可能與我們想像的完全不同。

第三個機制是「確認偏差」

一旦我們對他人的動機形成了某種判斷,我們就會傾向於尋找支持這個判斷的證據,忽略與之矛盾的資訊。

這讓我們更加確信自己的判斷是正確的,即使這個判斷可能完全基於誤解。

在這次罷免案的討論中,我們可以清楚地看到這些認知偏差的運作。

支持罷免的人可能認為反對者是「不關心民主」或「被洗腦了」;

反對罷免的人可能認為支持者是「被操弄了」或「盲目跟風」。

雙方都用自己的價值框架來解讀對方的行為,但很少有人願意承認:也許我根本不了解對方的真實想法。

ACG文化鼓勵投射和腦補,甚至是作品成功的關鍵。創作者留下空白,讓觀眾填入自己的想像。畢竟,消費和詮釋虛構角色充滿樂趣,你可以自由地想像綾波零在想什麼,或者為鹿目圓的選擇賦予深刻的含義。

但是,當我們將這套機制應用到真實的人身上時,問題就來了。

台灣的每一個選民、每一個政治人物、每一個在網路上發表意見的人,他們的內心都不是一片等待填充的空白。

他們有著複雜的人生經歷、深層的價值考量、以及我們無法想像的內在掙扎。

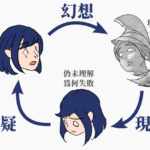

當我們自以為理解了對方,使用歸因偏誤、投射機制和確認偏差來解讀他人的內心時,我們得到的並非真實,而是一個精心建構的幻象。

這個幻象可能讓我們感覺良好,可能強化我們的世界觀,但它與真實的他人之間的距離,就像二次元和三次元之間的距離一樣遙遠。

我是對的,包括我討厭的他也是。

既然我們無法完全克服他心問題,那麼我們該如何與這個認知局限和平共處呢?

承認局限的存在。

當我們意識到自己無法直接觀察他人的內心時,我們就會變得更加謙遜。

我們會開始用「我其實不知道為什麼他會這麼做」來替代「他就是這樣想的」。

懷疑理所當然的道理

與其急於判斷他人的動機,我們可以保持一種開放的態度,承認可能存在我們沒有想到的解釋。

當看到與我們期望不符的行為時,我們可以問:

「還有什麼其他的可能性嗎?」而不是立即得出結論。

如果真的不想要理解對方,那就不要理解對方,但是為了尊重自己的智慧,請不要認定對方一定是錯的。

因為在邏輯上,沒有人是錯的,包括我所討厭的他也是。

雖然情感上很難接受,但事實正是如此。

民主:建立在承認無知基礎上的制度

當我們把他心問題的概念應用到政治和民主上時,會得到一個令人驚訝的結論:

民主制度,是建立在承認我們「無法確知他人想法」的前提之上。

想想看,如果我們真的能夠準確判斷每個人的動機和想法,如果我們能夠確定地知道孰是孰非,那麼我們還需要投票嗎?

我們只需要讓「正確」的那一方來做決定就好了。

中國共產黨就是讓人民跟著「光榮.偉大.正確」的黨走。

但民主制度的核心假設是:沒有任何人或任何群體擁有絕對的真理。

每個公民都有自己的觀點和考量,而這些觀點都有其合理性。

投票制度不是為了「確認」正確答案,而是要「找出」當前的多數選擇。

這就是為什麼民主不能清算少數意見,為什麼需要定期選舉,為什麼需要開放的辯論空間。

因為民主承認:今天的多數意見,可能是明天的少數意見;今天的答案,可能明天就被推翻;我今天可能還不同意他,明天可能就同意了。

結論:民主,沒有是非

如同前言所說,我自己在這次罷免案中是不支持罷免的立場。

不過,也因為意識到「他心問題」的存在,我才意識到自己的結論下得太快,太自大了。

我太快地認為自己掌握了全貌,太輕易地將複雜的政治現象簡化為自己偏好的解釋。

我可以為自己支持的結果感到高興,但其他人也有權利為他們失望的結果感到難過。

我們都是在同一個民主制度的國家裡尋找答案,只是我們選擇的是不同的路徑,至於要走哪個路徑,則是由全體國民一致投票決定。